總寧寺に

ついて

introduction

總寧寺について

悠久の歴史と

文化を紡ぎ、

ご縁ある

すべての人々との

和合を尊ぶ

600余年の歴史を受け継ぎ、いつの時代にあっても

一僧侶として、地域を支える場所として、

未来の予測が難しくなっている不確実な状況下でも

皆さまが毎日を〝安心〟に過ごす一助となるよう、

精一杯勤めてまいります。

これまで仏教やお寺とつながりのない皆さま方も、

どうぞ気軽にお問い合わせ、ご来寺くださいませ。

總寧寺縁起

總寧寺は1383(永徳三)年、近江国観音寺の城主佐々木氏頼によって、通幻寂霊禅師を開山として滋賀県坂田郡近江町に建立されました。

戦国期の争乱によって焼失した總寧寺は、小田原城主北条氏政から寺領二十石を受領し、1575(天正三)年に千葉県関宿へと移されました。

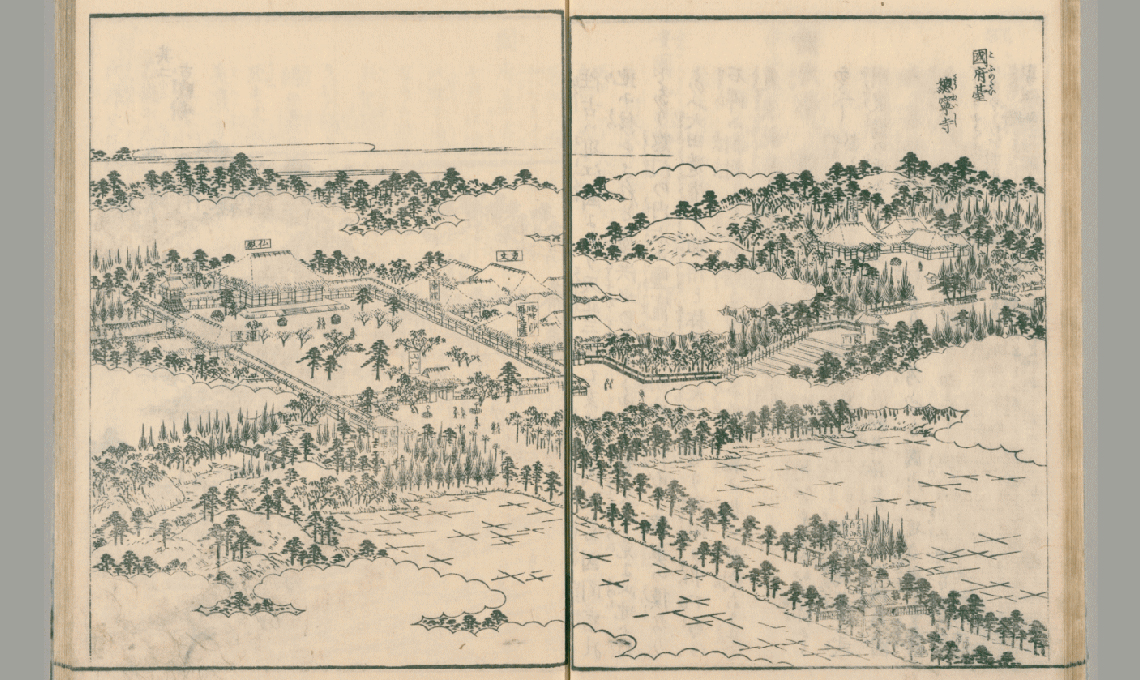

その後関宿の地がたびたび水害を被ったため、1663(寛文三)年に徳川四代将軍家綱に願い出て現在の国府台へと移転しました。その折、幕府から寺領として百二十八石五斗余り、山林六万七千余坪を与えられました。江戸時代には栃木県大中寺、埼玉県龍穏寺とともに全国の曹洞宗寺院を統括する「関三刹(かんさんさつ)」に任ぜられ、末寺3000余寺を擁していたといいます。

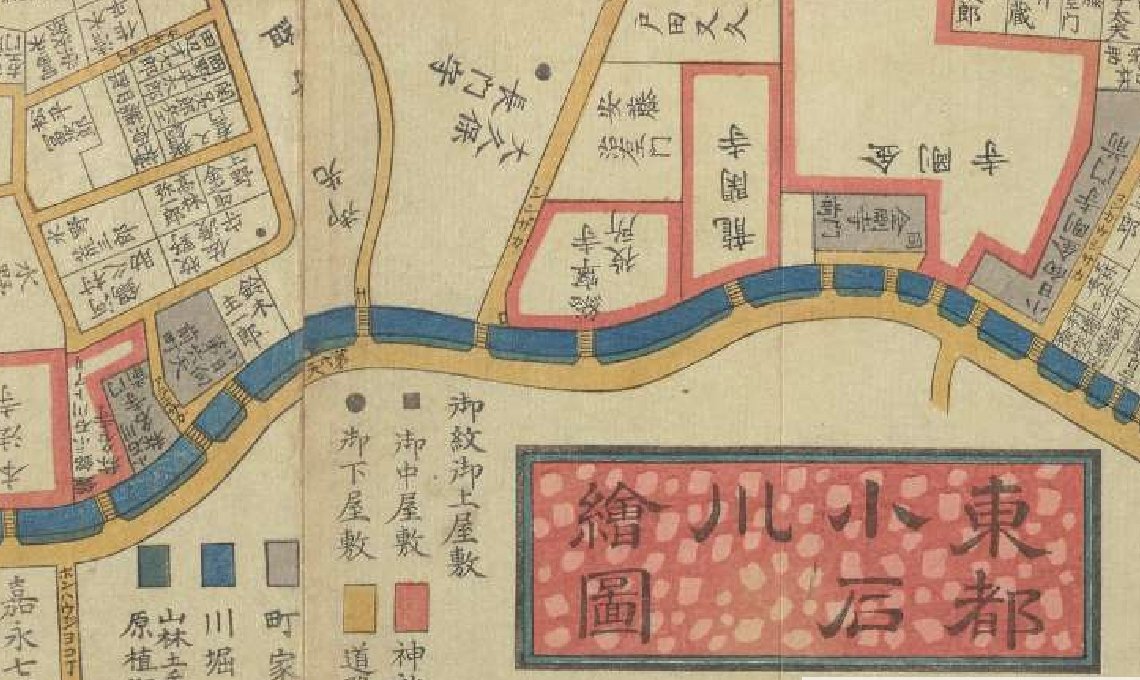

また、總寧寺歴代住職には十万石の格式を持つ全国曹洞宗寺院の総支配権を与え、すべての人事をつかさどる僧職・大僧録に任じ、江戸小石川に邸を与えられました。

幕末の1850(嘉永三)年頃、戊辰戦争の舞台となり相当な被害を受けた国府台一帯。

總寧寺も戦乱の火災によって伽藍のほとんどを失いました。

1872(明治五)年、学制の施行によって、第一大学区の大学校舎を總寧寺境内に建設することになりました。

後に陸軍用地となり、1958(昭和三三)年に現在の里見公園となりました。

本寺の境内には、関宿より移された小笠原政信夫妻の供養塔(市文化財)である二基の五輪塔、小川稽古斎碑をはじめ、国府台合戦の伝説にまつわる夜泣き石など、歴史を伝えるさまざまな遺産が現存しています。

總寧寺と文化の関わり

古典落語に登場する總寧寺

總寧寺は、江戸の落語・三遊派の大名跡である三遊亭圓朝(1839-1900)の古典落語のなかに登場します。

原題は「粟田口霑笛竹」(あわだぐちしめすふえだけ)といい、盗まれた銘刀粟田口の行方探しと、一節切(ひとよぎり)笛の名手・稲垣小左衛門の仇討が題材となった長編の人情噺です。

「真間の根本をなだれ上がりに上がってまいると、総寧寺の大門までは幅広の道で、左右は大松の並木にして、枝を交えて薄暗きところを3町ばかりまいりますると、突き当たりが大門でございますが、ただいまはまるで様子が違いましたが、そのころは黒塗の大格子の大門の欄間は箔置きにて、安国山と筆太に彫りたる額が掛かっておりまする。

向かって左の方に葷酒不許入山門とした戒壇石が建っておりまする。大門をはいると、半丁ばかりは樹木は繁茂いたして、昼さえ暗く、突き当たりに中門がございまするが、白塗りにて竜宮のような妙な形の中門で、右のほうはお台所から庫裏につながっており、正面は本堂で、曹洞派の禅林で、安国山総寧寺といって名高い禅寺でございます」

それが林家彦六(八代目林家正蔵)の噺「粟田口」では3話の簡潔な内容になり、現在は彦六の弟子・林家正雀が伝承しています。

漢詩に詠まれた總寧寺

夏目漱石(1867-1916)は少年期に漢学塾の名門二松学舎(現在の二松学舎大学)に学び、そのころ鴻之台(国府台)を訪れて二首の漢詩を作りました。

幕末の戦乱で焼かれ、伽藍を失った当時の總寧寺の姿が描かれています。

- 鴻台冒暁訪禅扉

- 鴻台 暁を冒して 禅扉を訪えば

- 孤磬沈沈断続微

- 孤磬 沈沈 断続して微かなり

- 一叩一推人不答

- 一叩 一推 人 答えず

- 驚鴉燎乱掠門飛

- 驚鴉 燎乱 門を掠めて飛ぶ

朝早くに鴻之台の禅寺を訪ねる。勤行の最中であるのか、静寂な空気にチーンと仏具を打つ音が微かに聞こえてくる。扉を叩き、押してみたが返事はない。ただカラスが驚き、門をかすめるようにしてバタバタと飛び立った。

- 高刹聳天無一物

- 高刹 天にそびえて 一物無く

- 伽藍半破長松鬱

- 伽藍 半ば破れて 長松に鬱たり

- 當年遺跡有誰探

- 当年の遺跡 誰か探るものあらん

- 蛛網何心床古佛

- 蜘網 何の心か古仏を床にす

仏塔が高くそびえ立ち、ほかには何もない。伽藍は朽ちかけ、松がうっそうと生い茂っている。いまはこの遺跡を訪れる者もない。蜘蛛は何を思っているのか、仏に網をかけて寝床にしているよ。

總寧寺概要

- 山号

- 安國山

- 寺号

- 總寧寺

- 宗派

- 曹洞宗

- 本尊

- 釈迦如来

曹洞宗について

曹洞宗とは

曹洞宗は鎌倉時代初期、中国・宋から帰国した道元禅師によって日本に伝えられました。曹洞宗の教えの根幹は坐禅にあり、ただひたすらに坐る「只管打坐(しかんたざ)」を真髄としています。

お釈迦さまが坐禅の修行によって悟りを開かれたように、わたしたちも坐禅で身体を安定させ、精神を集中させること。何かを得ることを目的として行うのではなく、坐禅をする姿そのものが「悟りを得た仏の姿」なのだと説きました。

また、道元は食事や掃除、洗面や入浴など、日常生活のすべての行為が禅の修行であり、いまなすべきことに集中して取り組むことも説いています。

それらの教えを全国へと広めたのが瑩山禅師であることから、曹洞宗では道元禅師・瑩山禅師を両祖とし、ご本尊であるお釈迦様とともに「一仏両祖」として仰いでいます。

道元禅師

道元禅師は1200年に京都でお生まれになり、14歳のときに比叡山で得度されました。仏道を求めて24歳で入宋し、4年後に帰国。34歳のときに宇治に最初の修行道場となる興聖寺を建立しました。

仏法の境地と実践を伝えるべく『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』の執筆を続け、45歳のときに越前に大仏寺(後に永平寺と改名)を建立。

その後も道元禅師は修行を続け、弟子の育成につとめながら、1253年に54歳でその生涯を閉じられました。

境内の見どころ

- 参詣時にご利用いただける駐車スペースがございます。

- 駐車場として一般開放はしておりません。何とぞご了承ください

-

1山門

山門の横には歴史を映す下馬の石碑(社寺の境内や城内に入る前に、敬意を表して馬や輿車から下りる標石)があります。

-

2参道と石造物

参道には念仏塔や供養塔、灯籠など、江戸時代につくられたさまざまな石造物が並んでいます。

-

3中門

竜宮城を思わせる、下部が石造りでその上に木造の楼閣が乗った、特徴的な形状の門です。

-

4本堂

中央の須弥壇上に禅宗の本尊である釈迦牟尼如来(坐像)を祀っています。脇侍として向かって右に普賢菩薩、左には文殊菩薩が並びます。

-

5無憂樹林(永代供養施設)

世界的建築家・妹島和世氏の設計による永代供養墓と付属施設。髄所に施されたやわらかく穏やかな曲線と透明感が美しい、自然と一体となった建築デザインです。

-

6墓地

墓地の手前には開山・通幻寂霊禅師からの歴代住職塔(先代墓)があります。

住職・副住職紹介

總寧寺 第五十七世

照井文隆

曹洞宗

安國山總寧寺 住職

- 1981年

- 駒澤大学仏教学部仏教学科卒業

曹洞宗大本山總持寺に上山 - 1982年

- 大本山總持寺を送行

- 2003年

- 令命二等教師補任

- 2006年

- 令命一等教師補任

- 2007年

- 總寧寺住職となる

稟命二等教師補任 - 2008年

- 稟命一等教師補任

- 2021年

- 大本山總持寺侍局長拝命

住職・副住職紹介

照井愼思

曹洞宗

安國山總寧寺 副住職

- 2014年

- 駒澤大学文学部心理学科卒業

大手コーヒーショップチェーン就職 - 2016年

- 曹洞宗大本山總持寺に上山

- 2018年

- 大本山總持寺を送行

曹洞宗徳雄山建功寺に納所 - 2021年

- 徳雄山建功寺を退職

總寧寺に入り、副住職として勤め始める